提升金融體系穩健性 中國版TLAC政策框架來了

為防范大型金融機構“大而不倒”風險問題,人民銀行、銀保監會日前發布《全球系統重要性銀行總損失吸收能力管理辦法(征求意見稿)》(下稱《辦法》)。

《辦法》對接金融穩定理事會(FSB)制定的《全球系統重要性銀行總損失吸收能力條款》(下稱《TLAC條款》),旨在確保我國全球系統重要性銀行進入處置階段時,具有充足的損失吸收和資本重組能力,防范系統性金融風險。

《辦法》按照分步達標的方式,規定了我國全球系統重要性銀行外部總損失吸收能力(TLAC)比率;規定了符合要求的資本工具、非資本債務工具均可以作為TLAC工具。現階段,工行、農行、中行、建行是我國的全球系統重要性銀行。這意味著,四大行將在未來的數年內分批發行TLAC工具,力爭在2025年初達標。業內人士測算,TLAC工具發行對金融市場帶來的影響有限。

明確時間表

2025年和2028年分步達標

所謂總損失吸收能力(TLAC),是指全球系統重要性銀行進入處置階段時,可以通過減記或轉為普通股等方式吸收損失的資本和債務工具的總和。

2015年底,G20峰會正式通過FSB制定的《TLAC條款》,針對全球系統重要性銀行設置了全球統一的TLAC監管指標和最低監管要求。

對接《TLAC條款》,《辦法》規定,全球系統重要性銀行外部總損失吸收能力比率應滿足以下要求:外部總損失吸收能力風險加權比率自2025年1月1日起不得低于16%,自2028年1月1日起不得低于18%;外部總損失吸收能力杠桿比率自2025年1月1日起不得低于6%,自2028年1月1日起不得低于6.75%。對于2022年1月1日后被認定為全球系統重要性銀行的商業銀行,則應當在被認定后3年內滿足《辦法》規定的要求。

豐富TLAC工具

非資本債務工具納入

根據《辦法》,滿足相關條件的資本工具、非資本債務工具等均可計入TLAC。其中,非資本債務工具為新增的可計入工具,有助于豐富銀行TLAC補充方式。

具體看,資本工具需要滿足的條件是:剩余期限1年以上,由全球系統重要性銀行處置實體直接發行和持有,以及由全球系統重要性銀行處置實體的附屬公司發行且由第三方持有的核心一級資本,根據金融監管部門的資本監管規定可計入處置實體的并表核心一級資本。

非資本債務工具需要滿足的合格標準包括:實繳;無擔保;不適用破產抵銷或凈額結算等影響損失吸收能力的機制安排;剩余期限一年以上或永久(無到期日);工具到期前,投資者無權要求提前贖回;由全球系統重要性銀行處置實體直接發行并持有等。

雖然在監管指標的計算、工具的次級屬性等方面,TLAC與現有資本工具存在類似之處,但TLAC規則與資本監管規則存在顯著區別。

業內專家告訴記者,資本監管要求是針對商業銀行可持續經營條件下提出的,是約束商業銀行風險資產規模無序擴張的重要工具,而TLAC規則是保障金融機構有序處置的關鍵因素,是一套與金融機構處置密切相關的監管框架。

四大行達標壓力不大

對金融市場影響可控

現階段,工行、農行、中行、建行是我國的全球系統重要性銀行,未來可能被列入全球系統重要性銀行的機構還包括交行和興業銀行(601166,診股)。此前對于四大行能否按時達標,市場廣泛關注。

業內專家告訴記者,從時間的充裕性和工具的豐富性來看,四大行達標的壓力并不大。一方面,目前距離2025年初達標時點還有4年時間,四大行可充分利用達標的過渡期,做好達標規劃,并統籌安排TLAC工具的發行;另一方面,《辦法》規定滿足條件的資本工具、非資本債務工具等均可計入TLAC。

可以預見的是,未來數年,四大行將分批、分步發行TLAC工具,尤其是非資本債務工具。業內人士認為,總體上看,四大行TLAC工具發行,不會明顯推高債券市場利率,并對其他債券品種產生擠出效應。

據專家分析,從供給端看,TLAC債券的總體發行需求有限,且將在2021年至2024年分批有序發行,預計每年發行規模與目前四大行資本工具的發行規模相當;從市場容量看,債券市場預計能夠有效吸納每年千億規模的TLAC工具發行。

責任編輯:hnmd003

相關閱讀

-

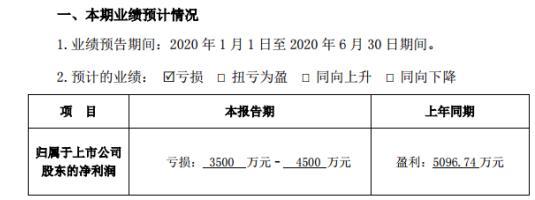

金固股份:2020年預計虧損3500萬元–4500萬元

7月14日消息,金固股份(002488)發布2020年半年度業績預告:去年預計虧損3500萬元–4500萬元,上年...

2020-07-27 -

成都路橋(002628)急速拉升0.18元,漲幅4.43%

2020年07月08日,成都路橋(002628)急速拉升0 18元,漲幅4 43%,成交量1492 93萬股,成交額6155 53萬...

2020-07-23 -

07月21日富國創業板B上漲5.40%,成交17005.69萬元

07月21日富國創業板B上漲5 40%,成交17005 69萬元。截至目前場內價格為1 639元, 當前本基金場外凈...

2020-07-21 -

A股快報 | 地產板塊上漲1.38% 金科股份上漲10.04%

觀點網訊:1月20日,滬深股市開盤后(9時36分),地產行業32只股票(觀點指數監測的樣本企業)22只上漲...

-

長沙雨花城投集團20億公司債項目狀態更新為“已反饋”

觀點網訊:1月20日,據上交所公司債券項目信息平臺披露,長沙市雨花城市建設投資集團有限公司2021年面向...

-

國金證券趙偉:MLF和LPR下調,或并非新一輪貨幣寬松周期的終點

國金證券首席經濟學家趙偉20日表示,1年LPR下調10BP、5年LPR下調5BP,基本符合市場預期。5年LPR下調并不...

-

上海:去年籌建保障性租賃住房6.7萬套 房地產市場平穩健康發展

觀點網訊:1月20日,上海市第十五屆人大六次會議在世博中心開幕,上海市市長龔正作《政府工作報告》。龔...

-

中國奧園:將不支付2022年1月票據余下本金

焦點財經訊盼盼1月20日,中國奧園(3883 HK)發布公告稱,截至2021年12月31日止年度,中國奧園集團錄得...

-

嚴躍進:5年期以上LPR下調5BP,100萬貸款金額30年期等額本息每月少還30元

金融界1月20日消息央行下調兩大政策利率后,1月LPR報價利率也跟隨下調。據中國人民銀行授權全國銀行間同...

-

湯加海底火山噴發未對我國遠洋漁業捕撈造成直接影響

記者昨天從農業農村部了解到,這次湯加海底火山大范圍噴發,未對我國遠洋漁業捕撈造成直接影響。 遠...

-

寧夏科技創新破解產業發展瓶頸

2021年,自治區科技廳緊緊圍繞全區重點產業轉型發展需求,加強科技攻關和成果轉化,著力破解產業發展的...

-

港股快報 | 物業板塊普漲 碧桂園服務現時領漲13.64%

觀點網訊:1月20日,經過港交所盤前集中競價,51只H股物業股中9只低開,26只高開,其中碧桂園服務開盤漲...

-

國內期市開盤漲多跌少 滬鎳主力合約漲近5%

上證報中國證券網訊1月20日,國內期市日間盤開盤漲多跌少,截至9時05分,滬鎳主力合約漲近5%,滬錫、菜...

-

或因降息地產股債均現大幅上漲 融創中國漲超8%、佳兆業超6%

觀點網訊:1月20日,港股融創中國漲超8%,世茂集團漲超7%,佳兆業集團漲超6%。A股華遠地產漲停,新城控...

-

北京市奧林匹克專用車道21日啟用

根據北京市交管部門《關于北京2022年冬奧會和冬殘奧會期間北京市設置奧林匹克專用車道有關事項的通告》...

-

禹洲集團4.77億美元票據獲得展期

焦點財經訊盼盼1月20日,禹洲集團發布公告稱,其已成功獲得絕大多數交換票據持有人的支持,及所有征求同...

-

馬云與蔡崇信以1.88億美元購入美國紐約一個復式豪宅

觀點網訊:1月20日,阿里巴巴創辦人馬云與執行副主席蔡崇信共同持有的BluePoolCapital,以1 88億美元購...

-

五項新國標發布 推動非常規水源安全高效利用

國家市場監管總局(標準委)日前批準發布了《水回用導則再生水廠水質管理》等5項污水資源化領域推薦性國...

-

黃河流域“清廢行動”取得階段性成果 今年將有序推進陜晉豫魯四省行動開展

記者近日從生態環境部獲悉:2021年黃河流域“清廢行動”立查立改點位全部完成整治。各地累計投入資金240...

-

李宇嘉解讀LPR非對稱降息:傳達穩定但不刺激的信號,一季度樓市或開始觸底

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示,上一次調降5年期LPR還是2020年4月的事,這也是20個月來首...

-

我國光纖量子密鑰分發距離創世界紀錄

中國科學技術大學郭光燦院士團隊韓正甫教授及其合作者王雙、銀振強、何德勇、陳巍等,近期實現833公里光...

-

華發投資控股50億小公募獲深交所通過

觀點網訊:深交所1月19日信息披露,珠海華發投資控股集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券...

-

?港交所CEO歐冠升:中國內地資本市場規模10年后將超過100萬億美元

觀點網訊:香港交易所集團行政總裁歐冠升1月19日在其網志中預測,未來10年國內地資本市場的廣度和深度都...

-

長三角示范區推動跨域公共數據“無差別”共享共用

記者近日從長三角生態綠色一體化發展示范區執委會獲悉:示范區執委會與上海市大數據中心、江蘇省大數據...

-

2021年長江六座梯級水電站累計發電2628.83億千瓦時 當前儲能約210億千瓦時

記者從中國長江三峽集團有限公司獲悉:截至2021年12月31日,長江干流葛洲壩、三峽、向家壩、溪洛渡、白...

-

5年期LPR下調5bp!20個月首次!房貸利率將迎全面下調 業內預計降準降息政策調整空間仍存

5年期LPR下調5bp!20個月首次!房貸利率將迎全面下調業內預計降準降息政策調整空間仍存業內人士認為,目...

-

國家糧食和物資儲備局部署2022年春節、“兩會”及冬奧會、冬殘奧會期間糧油市場保供穩價工作

上證報中國證券網訊據國家糧食和物資儲備局1月20日消息,近日,國家糧食和物資儲備局召開2022年春節、“...

-

廣州期貨交易所與德意志交易所集團簽署諒解備忘錄 探索綠色金融領域的國際合作

上證報中國證券網訊(記者朱文彬)據廣州期貨交易所(簡稱“廣期所”)消息,該所與德意志交易所集團(...

-

網上逛花市 天貓超市把200多種年宵花搬上網“現摘現發”

還有不到一周就是小年,逛逛紅火的花市,買份年宵花為新春“錦上添花”,是年味兒必不可少的組成部分。...

-

新冠檢測新分支!冬奧會將使用氣溶膠新冠病毒檢測系統

近日,清華大學、北京大學、中國醫學科學院病原生物學研究所、昌平實驗室等科研人員聯合研制出公共空間...

-

紐約金價19日上漲

新華社芝加哥1月19日電(記者徐靜)紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的2月黃金期價19日比前一交易...

-

這一大宗商品價格創逾7年新高 這些公司已在國外擁有大量資源儲備

1月19日早間,布倫特原油期貨站上89美元 桶,日內漲超1 6%,續創逾7年新高。日前,阿聯酋首都阿布扎比...

-

河南19日新增本土確診病例24例

中新經緯1月20日電據河南衛健委網站20日消息,1月19日0—24時,全省新增本土確診病例24例(鄭州市1例,安...

-

芝加哥農產品期價19日上漲

新華社芝加哥1月19日電(記者徐靜)芝加哥期貨交易所玉米、小麥和大豆期價19日全線上漲。 當天,芝加...

-

電建地產擬發行不超過10億公司債 詢價區間3.0%-4.0%

觀點網訊:1月19日,中國電建地產集團有限公司發布公告稱,擬發行2022年面向專業投資者公開發行公司債券...

-

國際油價19日顯著上漲

新華社紐約1月19日電(記者劉亞南)國際油價19日顯著上漲。 截至當天收盤,紐約商品交易所2月交貨的...

-

大基建潮涌 水泥“雙碳元年”將至

□水泥頭部企業圍繞“降碳”“降耗”各展所長。 □各地落后產能退出提速,頭部企業“搶灘”產能勢頭...

-

成都成華舊改2021年新增借款金額60.49億

觀點網訊:1月19日,成都成華舊城改造投資有限責任公司發布公告稱,2021年公司累計新增借款余額為60 49...

-

美聯儲收緊路徑與影響:這一次有何不同?

基準情形下,美聯儲或于5月首次加息,但不排除最早3月加息的可能,全年加息3次,6月或開啟縮表。本輪緊...

-

多部門詳解“十四五”綜合交通運輸發展重點

在19日召開的國家發展改革委新聞發布會上,國家鐵路局、民用航空局、國家郵政局等多部門相關負責人詳解...

-

格力集團擬發行10億3年期公司債 利率詢價區間2.7%-3.7%

觀點網訊:1月19日,據珠海格力集團有限公司披露,該公司擬發行2022年面向專業投資者公開發行公司債券(...

-

國際油價創七年新高

受地緣政治緊張局勢威脅原油供應等因素的影響,國際油價1月18日升至七年來新高。分析人士指出,面對疫情...

-

微軟收購暴雪:用過去的王炸打前往未來的牌

1月18日晚間,一則并購消息引爆了沉寂已久的游戲圈。據中國基金報報道,微軟公司發布聲明稱,將以每股95...

-

美股收盤:三大指數集體收跌 納指跌超1%

財聯社(上海,編輯夏軍雄)訊,美東時間周三,美股市場高開低走,延續了近期的跌勢,三大股指悉數收跌...

-

十倍杠桿打新港股爆倉!有股民遭平倉虧掉數百萬,提出富途證券為虧損“買單”,損失究竟誰之過?

十倍杠桿打新港股爆倉!有股民遭平倉虧掉數百萬,提出富途證券為虧損“買單”,損失究竟誰之過?財聯社...

-

九部委聯合發文規范平臺企業投資入股金融機構、地方金融組織 對互聯網巨頭將有何影響?

九部委聯合發文規范平臺企業投資入股金融機構、地方金融組織對互聯網巨頭將有何影響?財聯社(北京,記...

-

廣州:對國際快遞收件人員實施常態化免費核酸檢測

中新經緯1月19日電廣州市交通運輸局官方微博19日發文稱,根據廣州市疫情防控工作需要,廣州市新冠肺炎防...

-

全球疫情動態【1月19日】:西安疫情首次“零新增” 疫情已進入收尾階段

財聯社(上海,編輯夏軍雄)訊,美國約翰斯·霍普金斯大學發布的統計數據顯示,截至北京時間1月19日23時...

-

美國財長耶倫:奧密克戎毒株不會破壞美國經濟復蘇

財聯社(上海,編輯夏軍雄)訊,當地時間周三(1月19日),美國財政部長珍妮特·耶倫表示,她預計奧密克...

-

美股全線收跌 中概股叮咚買菜跌近24%

中新經緯1月20日電美東時間周三,美股三大指數高開低走,納指跌超1%。具體來看,截至收盤,道指跌339 8...

-

一線城市暫未出現房貸利率大面積下行 業內人士:靜等明日5年期LPR報價結果

財聯社(北京、上海,記者姜樊徐川)訊,財聯社記者今日從北、上、廣、深等多地的銀行了解到,由于去年...

-

【明日主題前瞻】豪擲近700億美元,微軟加速布局元宇宙游戲領域

【主題詳情】豪擲近700億美元,微軟加速布局元宇宙游戲領域,這些公司已擁有大量游戲IP微軟宣布將以每股...

-

警方通報:山東運泰物流一貨車內貨物爆炸 2名裝卸工人受傷

中新經緯1月19日電19日,山東省臨沂市公安局蘭山分局官方微博通報稱,1月19日10時34分,蘭山警方接報警...

-

三元生物:八年無新增發明專利授權 昔日財務總監履歷“玩穿越”

《金證研》北方資本中心易安 作者巫恩歡笙 風控“渤海之濱,黃河之洲”,山東省濱州市因此而得名,并...

-

今年來最大范圍雨雪將至!官方:保證“菜籃子”生產安全

中新經緯1月19日電今年來最大范圍雨雪將上線。農業農村部表示,把做好雨雪天氣防范工作作為當前農業生產...

-

湯圓怎么挑?寧波市消保委提醒這五點

中新經緯1月19日電據寧波市消保委官方微信消息,1月19日,寧波市消保委對思念、缸鴨狗、灣仔碼頭等10款...

-

大悅城:中糧置業完成發行15億元公司債券

焦點財經訊耿宸斐1月19日,大悅城(SZ000031)發布關于控股子公司中糧置業投資有限公司2022年公司債券(第...

-

急!這類企業直接發現金留人!有員工獎勵達8000元→

全球多地疫情高發,海外確診人數不斷攀升,對新冠病毒檢測試劑盒的需求激增,這也直接導致國內檢測試劑...

-

網信辦辟謠:從未出臺《互聯網企業上市及投融資操作規范》

焦點財經訊耿宸斐1月19日,據“網信中國”公眾號消息,中國網信網關注到,1月19日網上流傳“中央網信辦...

-

融資丨「C咖」完成B輪融資,SIG領投

創業邦獲悉,今日,新銳國貨面膜品牌C咖完成B輪融資。本輪融資由SIG領投,老股東順為資本、不二資本、百...

-

國務院聯合調查組對中石油燃料油公司倒賣進口原油問題進行嚴肅調查處理

近期審計署審計發現,中國石油(601857,診股)天然氣集團有限公司下屬燃料油公司存在倒賣進口原油問題。經...

-

旭輝一日雙響:美元債資金提前到位,人民幣債券提前回購

1月19日晚間,旭輝控股集團(0884 HK)發布公告稱,公司已回購并注銷2000萬元今年4月到期,票面利率為6...

-

金融壹賬通獲中國智能科學技術最高獎

1月19日,經過中國人工智能學會專家組數月的多輪評審,由金融壹賬通牽頭建設的“普惠金融人工智能開放平...

-

中汽協:2021年12月新能源汽車市場滲透率達19.1%

上證報中國證券網訊據“中汽協會數據”微信公眾號1月19日消息,據中國汽車工業協會統計分析,2021年新能...

-

中青寶因違反上市公司信披管理辦法遭責令改正 相關責任人收警示函

中國網科技1月19日訊今日,中青寶(300052,診股)發布關于收到中國證監會深圳監管局對公司采取責令改正措...

-

春節前全國高速整體平穩 2月6日將迎返程高峰

今天(19日)是2022年春運的第三天。交通運輸部預測顯示,今年春運總體將呈現“客流總量中低位運行、節...

-

突發!剛通報,北京新增5例陽性,詳情公布!攜程沖上熱搜,上海回應,正開展排查! 2000億巨頭換帥,

突發!剛通報,北京新增5例陽性,詳情公布!攜程沖上熱搜,上海回應,正開展排查!2000億巨頭換帥,國內...

-

央行:涉奧主體賬戶、銀行卡等支付服務籌備工作已就緒

中新經緯1月19日電據中國人民銀行官方微信消息,目前,涉奧主體賬戶、銀行卡、移動支付、本外幣現金、數...

-

全球最大純電動游輪“長江三峽1”號試航成功

上證報中國證券網訊據國資委官網“央企聯播”欄目1月19日消息,近日,全球載電量最大的純電動游輪“長江...

-

京東七鮮超市重點布局大灣區在廣州越秀開店:匯聚百款京東自有品牌及全球萬款商品

近日,京東七鮮超市越秀區流花中心店正式開業,這是七鮮在廣州的第五家門店,是越秀區的首店,也是華南...

-

農業農村部:1月19日“農產品批發價格200指數”比昨天上升0.23個點

上證報中國證券網訊據農業農村部監測,1月19日“農產品批發價格200指數”為128 14,比昨天上升0 23個...

-

國內期市日間盤多數品種收漲 鄭煤主力合約漲逾6%

上證報中國證券網訊1月19日國內期市日間盤多數品種收漲,鄭煤主力合約漲逾6%,鐵礦石、瀝青主力合約漲超...

-

防控不力!北京海淀通報6家單位,肯德基、必勝客在列

中新經緯1月19日電19日,據微信公眾號“北京海淀”消息,因未落實疫情防控責任,海淀區市場防疫組通報6...

-

上市后首推員工持股計劃 邁瑞醫療20%業績增長或成常態

中新經緯1月19日電1月19日,深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司(以下簡稱“邁瑞醫療(300760,診股)”“邁...

-

工信部:2021年1-11月規模以上化纖企業利潤總額同比增長221.9%

上證報中國證券網訊據工業和信息化部消息,2021年1-11月,化纖產量6139萬噸,同比增長10 3%;規模以上...

-

紅星美凱龍非執行董事徐宏因個人工作調整辭職

焦點財經訊耿宸斐1月19日,紅星美凱龍(HK:01528)發布關于非執行董事辭任的公告。根據公告,紅星美凱龍于...

-

工信部:2021年1-11月,服裝行業規模以上企業利潤總額同比增長12.6%

上證報中國證券網訊據工業和信息化部消息,2021年1-11月,服裝行業規模以上企業12659家,累計營業收入1...

-

2021年我國全年社會物流總額預計超300萬億元

中國物流與采購聯合會會長何黎明近日在第十九屆中國物流企業家年會上介紹說,2021年我國經濟整體保持回...

-

警報拉響!2022年首家“1元退市”公司將誕生?另有多家公司觸及財務類退市線

財聯社1月19日訊,*ST新億(600145 SH)連續3天跌停,昨日報收0 92元,成為2022年首只跌破1元的個股,18...

-

減負不減責 信息基礎設施撐腰 監管取消涉及保險資金運用的34項監管報告

財聯社(北京,記者王宏)訊,銀保監會今日印發《關于精簡保險資金運用監管報告事項的通知》(以下簡稱...

-

金融“融”進來 蘋果“紅”起來——中投公司發揮金融優勢助力靜寧蘋果產業振興紀實

上證報中國證券網訊作為深耕全球市場十余年的國家主權財富基金,中投公司始終心懷“國之大者”,積極履...

-

首次突破8000億!河南外貿進出口再創歷史新高

記者19日從鄭州海關了解到,2021年河南外貿進出口總值達8208 1億元,比2020年增長22 9%(與2019年相比...

-

新冠病毒可通過普通快件傳播?一文解答所有疑點

“郵件陽性”是否意味著郵件將會成為新冠病毒新的傳染源?普通快件傳染給人的可能性有多大?關于新冠病...

-

茅臺1935官宣定價后暴漲近40%

從經銷商處得知,前一日剛宣布定價的茅臺1935的市場價格已經漲至1650元 瓶,漲幅近40%,甚至在其他終端...

-

廣西2021年港口貨物吞吐量突破5億噸大關 同比增長18.64%

19日,記者從廣西港航發展中心了解到,2021年,廣西港航系統積極融入新發展格局,以加快交通強區建設為...

-

國內首次!高海拔重冰區實現特高壓跨越特高壓放線

1月18日,白鶴灘—江蘇±800千伏特高壓直流輸電線路工程在位于四川省涼山彝族自治州的美姑縣沙洛...

-

融資丨「溪礫科技」完成數千萬美元Pre-A輪融資,順為資本、云九資本、天圖投資共同投資

融資丨「溪礫科技」完成數千萬美元Pre-A輪融資,順為資本、云九資本、天圖投資共同投資創業邦獲悉,今日...

-

華夏幸福已簽署債務重組協議的債務金額為88.57億元

觀點網迅:1月19日,華夏幸福基業股份有限公司披露關于公司債務重組的進展。觀點新媒體了解,華夏幸福在...

-

融資丨「星云有客」連續完成共四千萬元天使輪及Pre-A輪融資

創業邦獲悉,今日,杭州星云數字科技有限公司提升。初心資本管理合伙人田江川表示:“從消費者互動側來...

-

融創相繼轉讓三個項目公司股權 接盤方均有國企背景

中新經緯1月19日電(薛宇飛)近日,中新經緯查詢工商信息發現,融創在近段時間相繼轉讓了至少3家項目公司...

-

金融“融”進來 蘋果“紅”起來——中投公司發揮金融優勢助力靜寧蘋果產業振興紀實

上證報中國證券網訊作為深耕全球市場十余年的國家主權財富基金,中投公司始終心懷“國之大者”,積極履...

-

國常會:決定延續實施部分到期的減稅降費政策 支持企業紓困和發展

李克強主持召開國務院常務會議。會議指出,決定延續實施部分到期的減稅降費政策,支持企業紓困和發展。...

-

安徽滁州3.1億掛牌1宗商住地 將于2月18日出讓

觀點網訊:1月19日,安徽滁州來安縣掛牌1宗商住地,土地面積66472㎡,掛牌起始價31000萬元,預計2月18日...

-

筑友智造:2021年銷售合同額增至46.69億元 產量增加40%

觀點網訊:筑友智造科技集團有限公司1月19日刊發自愿公告,表示公司預制裝配式建筑構件及產品的產量、銷...

-

國務院發布促進內外貿一體化發展意見 鼓勵商貿、物流“走出去”

觀點網訊:1月19日,國務院辦公廳發布《關于促進內外貿一體化發展的意見》。其中提到,支持市場主體內外...

-

能源局:2021年國家財政補貼規模戶用光伏項目裝機容量為2159.62萬千瓦

國家能源局數據顯示,2021年12月新納入國家財政補貼規模戶用光伏項目總裝機容量為508 98萬千瓦。截至20...

-

雅生活服務:股東共青城投資購買合計12萬股境外上市股份

觀點網訊:1月19日,雅生活智慧城市服務股份有限公司發布公告稱,股東增持股權,共青城投資購買合計12萬...

-

保險機構網點緣何驟減?

曾幾何時,“機構開到哪里,業務就做到哪里”是保險行業最真實的寫照。但是多年的“圈地運動”在2021年...

-

百家名企看高質量|百信銀行行長李如東:金融科技引領未來銀行新范式

中新經緯1月19日電(魏薇實習生柴鑫洋)“未來的銀行,要順應數字經濟的大趨勢,持續進行數字化的探索和迭...

-

2021年我國全年社會物流總額預計超300萬億元

中國物流與采購聯合會會長何黎明近日在第十九屆中國物流企業家年會上介紹說,2021年我國經濟整體保持回...

-

《可信人工智能白皮書》被全球頂級智庫列為中國人工智能治理三大方法之一

切實推進人工智能治理工作,已成為全球共識。近日,由京東探索研究院與中國信通院聯合撰寫的國內首本《...

-

陳茂波指對再發放消費券目前會持開放態度

觀點網訊:1月19日,香港財政司長陳茂波表示,電子消費券已分批向合資格市民發放共300億港元,對經濟復...

-

護膚品牌「C咖」獲SIG投資 旗下清潔小罐膜位居抖音面膜類目Top1

金融界1月19日消息,近日,新銳護膚品牌「C咖」完成由SIG領投的B輪融資,老股東順為資本、不二資本、百...